por Maite Inglés y García de la Calera. Psicólogo Terapeuta, Coach y Mediador. Miembro del Grupo Psicología de las Artes Escénicas y Audiovisuales del COPM

Obra representada en el Teatro Español de Madrid entre el 14 de Noviembre y el 23 de Diciembre de 2025

Buque Semíramis a su llegada al puerto de Barcelona, 2 de abril de 1954

Ficha artística

De: Carmen Kurtz

Dirección: Laura Garmo

Adaptación: Yolanda Pallín

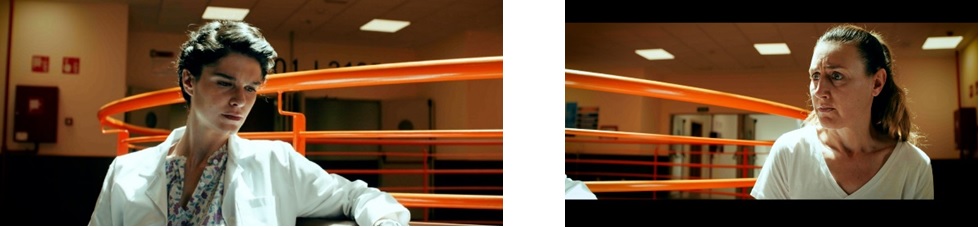

Reparto:

Dominica: Ángela Boix

Antonio: Toni Agustí

Madre/Médico: Elena González

Padre/Florencio: Mariano Llorente

Germán: Víctor Antona

Enrique/Dependiente: Paco Flores

Escenografía: Blanca Añón

Vestuario: Mónica Teijeiro

Iluminación: Pilar Valdelvira

Sonido y Música original: Benigno Moreno

Caracterización: Moisés Echevarría

Ayudante de dirección: Coral Ros

Ayudante de escenografía: Lidia Gómez

Ayudante de vestuario: Freya Medrano

Residente de ayudantía de dirección: Giulia De Crescenzo

Asistente artístico: Paul Alcaide

Producción: Teatro Español

…………………………

Antonio, miembro de la burguesía catalana y abogado ejerciente en el despacho de su padre, vuelve de un campo de concentración soviético el 2 de abril de 1954. Tiene 37 años. Doce antes, en 1942, en plena Segunda Guerra Mundial, con sólo 25 y dos de casado con la joven Dominica, de 21, se había enrolado en la División Azul y embarcado rumbo al frente ruso. Para nuestros lectores más jóvenes, aclararemos que la División Azul la puso en marcha Serrano Suñer, cuñado de Franco y entonces ministro de Asuntos Exteriores, para ayudar a los alemanes. Tras terminar la guerra, la Unión Soviética encarceló en campos de concentración a los prisioneros extranjeros, quienes sólo comenzaron a ser liberados ya entrada la década de los 50. Antonio, exhausto, hambriento y con todo su ser impregnado de los horrores de los campos y del frío, regresa en el buque griego Semíramis. En el puerto de Barcelona, atestado de parientes de los repatriados, le espera su familia.

Este es el comienzo de la novela “El desconocido”, de Carmen Kurtz (Barcelona 1911-1999), premio Planeta 1956, convertida ahora en 2025 en pieza teatral de homónimo nombre por mano de la dramaturga Yolanda Pallín (Madrid, 1965), quien en los últimos treinta años nos viene agradando tanto por sus adaptaciones de clásicos como Lope de Vega, como por sus propios textos. Yolanda muestra habilidad en explorar la psicología de los personajes y en “El desconocido” retrata con solvencia, casi tan bien como la Kurtz, la incomodidad, los anhelos o la sensación de lejanía emocional, de este matrimonio que se separó muy joven y que ahora, otra vez juntos, ha perdido la sintonía, no se reconocen.

Desde el primer momento, sabemos que la historia es un trasunto de Ulises y Penélope. Por si no nos diéramos cuenta por nosotros mismos, Kurtz se encarga de encabezar cada capítulo con una certera frase de La Odisea, sobre todo de la letanía XXIII. Gracias a Dios, Pallín mantiene las mismas citas, utilizándolas para presentar el comienzo de cada acto o de ciertas escenas. La frase de Homero que más ayuda a entender la vivencia de nuestros protagonistas es “Y ella estaba callada, con el corazón sorprendido. Y al mirarlo, unas veces veía que aquel era Ulises y otras no”.

A los lectores y espectadores de este primer cuarto del siglo XXI, 75 años después de los sucesos narrados, nos sorprende el hecho de que Antonio decidiera alejarse de su cómodo bienestar barcelonés para arrojarse al horror de una nueva contienda, tan sólo tres años después del final de la guerra civil española, en la que ya había combatido. Y nada menos que para marchar hacia el hielo ruso. Los motivos para desertar -dice el propio protagonista en algún momento- del matrimonio y de su vida, quedan lábiles a nuestros ojos. Le escuchamos decirse que el amor devoto de su esposa, cuatro años más joven que él, muy niña, se volvió empalagoso, le empachaba. También arguye que se sintió culpable por saberse a salvo en una España en paz, mientras millones de almas sufrían allende los Pirineos. Nosotros rebatimos: “pero él ya había luchado una guerra, había padecido sus efectos,…, ¿necesita aún más?”. Sus argumentos nos resuenan lejanos. Y, sin embargo, no hay duda de que Carmen Kurtz captó el espíritu de la época, ese sesgo psicológico bajo el cual meterse de lleno en una guerra era un acto glorioso de servicio en pro de un futuro mejor para la humanidad. En el siglo XXI, por el contrario, enarbolamos la idea de que la patria y el mundo están mejor servidos de otra manera. Quizás pensemos así porque hemos estudiado los ciclos de la historia guerrera de la humanidad, y porque los estragos de las contiendas internacionales se cuelan cada día en nuestros hogares a través de la televisión. Conocemos, aunque de refilón, lo que es el sufrimiento de los implicados sin necesidad de ir al campo de batalla… y no lo queremos.

Tampoco el amor en los años cuarenta del siglo pasado era como ahora. Recomiendo para la profunda comprensión del asunto el ensayo de Carmen Martín Gaite (Salamanca, 1925 – Madrid, 2000), “Usos amorosos de la posguerra española” (1987), obra posible gracias a la beca de investigación que la escritora recibió de la Fundación Juan March en 1984. En las décadas iniciales del franquismo, la mujer vivía en función del marido, él era su destino y su timón. La circunstancia de prescindir de él, como tuvo que hacer una Dominica aún en luna de miel, sola en España (su familia de origen residía en Hispanoamérica) y sin necesidad de ganarse el sustento o de cuidarse del hogar -al que atendía su suegra-, no tenía por qué necesariamente haber detenido su vida. Pero ella, quizás por sus pocos años – 21, dijimos-, se dejó arrastrar a una sucesión de días y años vacíos, sin propósito ni meta, sin contenido vital. Como Penélope, pero menos hacendosa que esta, esperó; y esperó amando a su marido. Conservó su amor hasta justo después de su regreso. Lo perdió de repente, la primera noche, consecuencia de no querer él hablar de los padecimientos sufridos allá lejos, y de tomar a la mujer antes de intentar siquiera reconquistar a la persona.

Ya desde el primer momento, en el puerto, ella no le había reconocido, le parecía un desconocido. A eso se añadió el que ella nunca había entendido los motivos de la marcha de él. Todo combinado le produjo una tristeza y desgarro profundos, y se dejó caer por la grieta del vacío.

Esta obra nos muestra cuán importante es que cada persona construya para su vida, para cada día, para cada instante, un sentido, un propósito. Sólo con sentido y con propósito podemos mantener el entusiasmo por la existencia, por nuestras relaciones, por nuestras acciones. Ya nos los prescribía el psiquiatra logopeda Viktor Frankl en su relato más emblemático, El hombre en busca de sentido (Alemania, 1946), narración de sus vivencias en campos de exterminio nazi durante la II Guerra Mundial. Antonio, nuestro protagonista, tras doce años sufridos en un campo de concentración, conoce bien, tanto como Frankl, lo imprescindible que es encontrar ese sentido y ese propósito; le dice a Dominica, comprendiendo: “Tendremos que buscarte una obligación”.

A lo largo de la obra y de la novela, Antonio se esfuerza por recuperar a su esposa. Pero lo hace torpemente, sin realmente ponerse en la piel de ella, callando las palabras que piensa, sin hablar de lo sucedido en Rusia; sin darse cuenta de que esas palabras serían las sanadoras para la relación.

En el último cuarto de representación sucede algo que, en ese momento, me pareció un añadido de la adaptación actual: el innombrado intento de suicidio de uno de los personajes. Al leer luego la novela constaté, sin embargo, que ese episodio estaba ya ahí, patente pero igualmente innombrado. Hasta hace muy pocos años, existía una imposición social tácita de no mencionar la palabra “suicidio”, quién sabe si como un talismán para conjurar el que no apareciera. Pude comprobar el tabú en 2019 cuando, en un taller de dramaturgia dirigido por Elena Belmonte (Alcázar de San, 1958), escribí una pieza corta con el suicidio como tema, no nombrándolo durante la obra para aumentar la tensión dramática y mencionándolo abiertamente sólo al final, enlazando el hacerlo con una necesidad intrínseca de la trama. Ante mi atrevimiento recibí, de otros participantes en el taller, comentarios de horror por haberlo nombrado. Como psicóloga, yo defendía ya entonces la necesidad de hablar de ello, porque si la sociedad no habla, las personas con pensamientos suicidas tampoco lo hacen, y luego, ya tarde, nos sorprendemos de que hayan tirado por esa vía. La sociedad ha de mirar al suicidio cara a cara para, así, quizás poder rescatar a muchas personas de sus ideas o tentativas.

El final de la pieza queda abierto, cosa poco habitual hasta la generación del 50; algo más abierto incluso en la versión actual de Pallín. Ni la novela ni la obra son piezas de campo de concentración. Kurtz apenas nos cuenta los sufrimientos allí vividos, asunto que conocía muy de cerca pues su esposo, Pierre Kurtz, estuvo encerrado dos años en uno francés durante la II Guerra Mundial. De las penurias, la novelista nos relata sólo el atisbo imprescindible para que entendamos, para que seamos capaces de meternos en el alma de los personajes.

La adaptación es elogiable, pues se atiene férreamente a la estructura y contenido de la novela. Incluso ofrece los mismos flashbacks que ésta y el combinar en un mismo parlamento la palabra dicha y la palabra pensada, sin que el espectador deje de distinguir en ningún momento cuál es cual. En el drama teatral, también como en la narración de 1956, reconstruimos la historia poco a poco. Sin embargo, no es hasta después de leer la novela cuando entendemos plenamente las tribulaciones de esta pareja. Por cierto, para mí uno de los éxitos de Pallín con esta pieza ha sido precisamente el urgirme a completar mi visión de la historia con la ulterior lectura del original.

La dirección corrió a cargo de Laura Garmo (Madrid, 1982), directora novedosa para nosotros a pesar de su ya longeva trayectoria. Me gustaría hablar de cuatro elementos del montaje que considero resaltaron, la mayoría para bien: espacio escénico y escenografía, ritmo e iluminación.

El espacio escénico está configurado con intuición y consigue que el espectador vea el puerto de Barcelona, la casona familiar, el jardín, la tasca de uno de los personajes, el dormitorio,… La escenografía, sencilla, apoya esta configuración escénica a base de paredes y casitas que se van desplazando para conformar los sucesivos espacios, y se mueven por el escenario de la mano de los actores con una elegancia casi mágica.

Respecto del ritmo de la representación, este se mantuvo ágil en todo momento. Sin embargo, mi acompañante y yo expresamos a la salida opiniones distintas respecto del ritmo de las numerosas transiciones y cambios de escenario. Para mí, el ritmo fue perfecto y las transiciones duraban los segundos precisos para que el espectador terminara de reposar y saborear la escena inmediatamente anterior. Para mi acompañante, sin embargo, los numerosos desplazamientos enlentecieron el ritmo hasta -según dijo- rozar el aburrimiento.

Si algún pero le achaco a la representación fue la escasísima iluminación. Sin ninguna duda, la penumbra no casaba con lo que se quería contar (en la novela intuimos luminosidad a raudales) y perjudicaba la comodidad e implicación del espectador.